oleh Junarsih

Rasa penasaran akan asal mula Buddhisme di Tibet membuka mata dan pikiran saya untuk sejenak meluangkan waktu demi menyimak bedah buku “Tibet Sebuah Hikayat” & virtual tour Tibet bertajuk “Kala Buddhisme Menaklukkan Bangsa Barbar” oleh Stanley Khu pada Jumat (5/20). Stanley Khu adalah seorang pemerhati sosiologi, antropologi, dan sejarah Buddhisme sekaligus sebagai kepala editor penerbit YPPLN. Acara ini berlangsung kurang lebih dua jam.

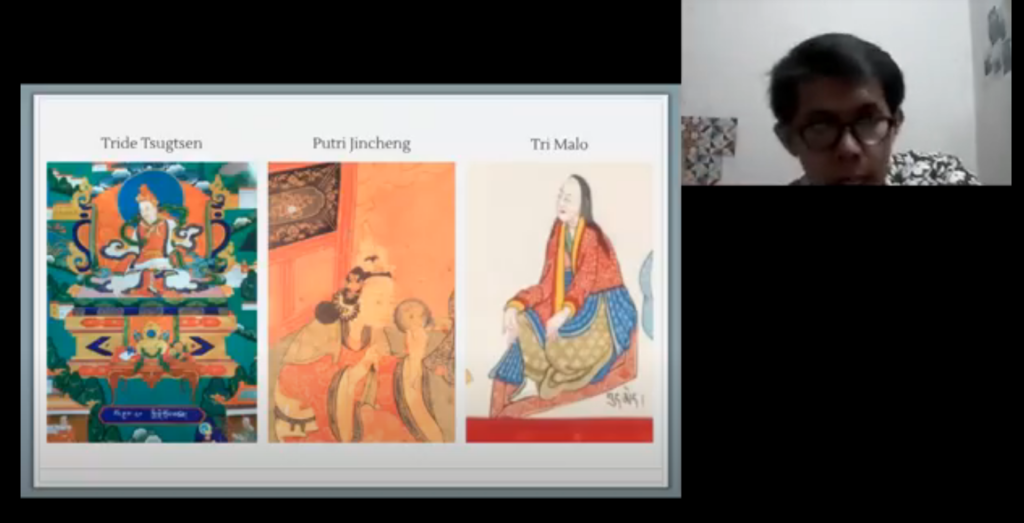

Seminar virtual ini diawali dengan pemutaran beberapa video tradisi Tibet dalam budaya populer Barat. Stanley Khu kemudian membicarakan tentang Tibet, bangsa nomaden yang pada masa itu dipimpin oleh kaisar atau tsenpo. Tibet pada masa itu sempat menguasai beberapa daerah dan suku melampaui batas wilayah yang kita kenal sekarang ini. Pada tahun 710 M, Tibet menjalin hubungan kerja sama dengan Cina melalui pernikahan tsenpo bernama Tride Tsugtsen dengan putri Cina bernama Jincheng. Di Tibet, Jincheng mengembangkan agama Buddha, memugar kuil, dan membujuk kalangan istana untuk melaksanakan pemakaman secara Buddhis. Ia juga menjadi sponsor bagi biksu-biksu Tibet maupun yang berasal dari negara lain. Namun, ketika wabah cacar menyebar di seluruh Tibet dan menyerang komunitas biksu pendatang, banyak rakyat yang meninggal, tidak terkecuali Jincheng. Buddhisme pun turun pamor karena dianggap membawa wabah.

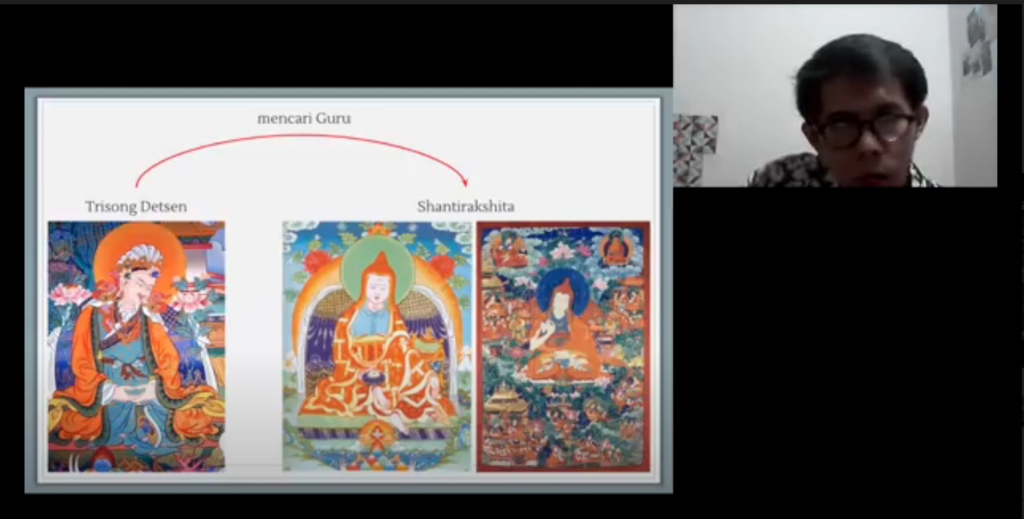

Stigma terhadap Buddhisme tidak bertahan selamanya. Tsenpo Trisong Detsen menetapkan Buddhisme sebagai agama resmi negara. Guru Buddhis dari India bernama Shantarakshita dan Padmasambhava sempat mengajar di Tibet pada masa kaisar Trisong Detsen. Di Tibet, Padmasambhava mengajarkan aneka metode Tantra seperti menemukan sumber air dan memperkenalkan teknik irigasi kepada masyarakat Lhasa. Padmasambhava juga dianggap ingin merebut kekuasaan tsenpo dan akhirnya ia meninggalkan Tibet. Meski Padmasambhava sudah lama meninggalkan Tibet, ajarannya masih terus dikenang dan dipanggil sebagai Guru Rinpoche (Guru yang berharga). Tahun 797, Trisong Detsen harus lengser dan melantik putra kedua, Mune Tsenpo, tapi tidak sampai setahun pemerintahan, ia kemudian meninggal. Lalu Trisong melantik putra lainnya, Senaleg.

Setelah Senaleg, seorang tsenpo baru bernama Tritsug Detsen (lebih dikenal sebagai Ralpachen) berkuasa di Tibet tahun 815. Ralpachen memberi perhatian khusus terhadap perkembangan agama Buddha. Pada masa kekuasaan Ralpachen, ikatan antara Tibet dengan India semakin kuat, dan mengundang tiga guru besar Buddhis India ke Tibet, yakni Silendrabodhi, Danasila dan Jinamitra. Namun, ada kaum bangsawan yang tidak menyukai perhatian Ralpachen terhadap Buddhadharma dan melakukan kudeta. Berakhirnya kekuasaan Ralpachen pun menandai runtuhnya kekaisaran Tibet dan juga silsilah tsenpo.

Kemudian Langdarma menduduki takhta sebagai tsenpo baru. Namun, ia memiliki kebiasaan buruk karena suka minum, berburu, dan berpesta. Perdana menteri Langdarma memotong anggaran untuk proyek Buddhis secara drastis. Akibatnya, kehidupan para biksu menjadi melarat hingga sebagian sampai melepas jubah. Biksu Lhalung Palgyi Dorje, kepala biara Samye ke-9, akhirnya memutuskan untuk mengotori tangannya sendiri dan mengakhiri nyawa Langdarma Biksu tersebut berhasil membunuh Langdarma dan melarikan diri ke wilayah timur menuju Kham dengan membawa beberapa kitab Buddhis. Demikianlah akhir bedah bab pertama buku “Tibet Sebuah Hikayat”.

Dalam sesi tanya jawab ada yang bertanya tentang hal istimewa yang terdapat di Tibet yang menjadikannya tempat belajar Buddhisme. Secara geografis, Tibet juga terletak di Jalur Sutra sehingga banyak berinteraksi dengan negara-negara Buddhis lainnya seperti India, Nepal, dan Cina. Stanley Khu menjelaskan bahwa banyak guru besar lahir di Tibet karena lokasinya kondusif bagi kehidupan agamawan. Biara-biara didirikan dengan tradisi yang merujuk pada sistem pembelajaran skolastik di biara universitas di India, seperti Nalanda misalnya. Banyak kitab Dharma yang telah hancur di India masih bisa ditemukan dalam bahasa Tibet. Tibet ibarat “dititipkan” Buddhisme yang telah mengalami kemerosotan di India.

“Ketika negara lain jatuh pada ritualisme, orang Tibet mungkin satu di antara sangat sedikit bangsa yang masih berfilsafat. Mereka yang tetap menjaga Buddhisme agar tidak jatuh menjadi sekadar ritual,” tutur Stanley Khu, “Jadi, orang Tibetlah yang menjaga corak filosofis dari Buddhisme.”

Dari uraian yang disampaikan oleh Stanley Khu, saya berpikir bahwa Buddhisme untuk masuk di Tibet harus dengan perjuangan yang luar biasa hingga bertumpah darah. Ditambah lagi, adanya kejadian seorang biksu bernama Lhalung Palgyi Dorje yang membunuh tsenpo Langdarma menjadi perenungan untuk saya sendiri, Pantaskah seorang biksu untuk melakukan pembunuhan? Padahal biksu itu seharusnya menjaga winaya. Tidak semua masalah itu diselesaikan dengan cara yang tidak baik. Bisa saja saat itu biksu Lhalung Palgyi Dorje berdiskusi dengan Langdarma. Meski ia adalah kaisar yang suka mabuk dan terkenal bengis, dalam buku “Tibet Sebuah Hikayat” sendiri dikatakan bahwa ia tidak seratus persen anti-Buddhisme. Selanjutnya, hal lain kita petik manfaatnya dari perjalanan Buddhisme di Tibet bagi diri sendiri terlebih dahulu, yakni supaya tidak mudah terjebak dalam pertikaian dan belajar banyak dari tradisi daerah lain supaya pengetahuan semakin bertambah dan bisa berbagi dengan orang lain.

Inilah babak awal perjalanan Tibet yang tak terpisahkan dari perkembangan Buddhisme di sana. Tibet bukan utopia Buddhis yang dibayangkan oleh sineas dan seniman Barat, melainkan negeri yang nyata dengan segala kemelutnya. Perkembangan Buddhisme di Tibet sendiri berawal dari pernikahan politik dan pertukaran budaya, namun terbelit dalam intrik politik yang berdarah. Di Indonesia, Buddhisme masuk melalui jalur perdagangan yang tergolong damai, tapi apakah perjalanan Buddhisme di Indonesia mulus-mulus saja atau malah penuh gejolak seperti di Tibet?