oleh: Shierlen Octavia

Cekcok antargolongan sudah bukan berita baru. Ketika seseorang memiliki keyakinan dan kepentingan yang berbeda, perpecahan terkadang menjadi pilihan tak bijak yang kemudian menjadi jalan yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan. Sejarah kekerasan antargolongan, antar suku, dan antar ras bahkan antar umat (yang katanya) beragama telah berlangsung sejak lama. Sebut saja Perang Salib yang menyebabkan pertumpahan darah di tanah Eropa yang kemudian merambah hingga ke negara lain. Atau perebutan wilayah yang hingga kini telah menjatuhkan banyak korban antara Palestina dan Israel. Menyedihkannya adalah, semua pertempuran yang menyebabkan korban yang tidak sedikit ini mengatasnamakan agama sebagai salah satu alasan bermulanya perang. Meskipun pada kenyataannya, orang-orang tersebut berperang demi kepentingan pribadi; demi keuntungan politik dan penguasaan wilayah.

Sejarah dunia diwarnai oleh kekerasan antargolongan. Perbedaan agama dan ras dibesar-besarkan menjadi sumber kebencian yang berujung pada peperangan yang alhasil, menimbulkan lebih banyak kebencian. Tak masuk akal memang, tapi hal menyedihkan ini masih berjejak hingga kini. Di negara kita dewasa ini, tindakan kebencian atau intoleransi antar suku, ras, dan agama memang tidak semengerikan contoh-contoh di atas. Namun ironisnya, tindakan-tindakan itu tetap ada—dilakukan oleh individu atau kelompok kecil karena ketakutan terhadap sesuatu yang tidak mereka ketahui. Contoh kejadian yang saat ini sedang ramai diperbincangkan misalnya yaitu kasus seorang bhikkhu di Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang yang diprores karena dinilai menyalahgunakan fungsi tempat tinggal menjadi tempat ibadah. Mungkin hal ini terlihat tidak semenyeramkan perang-perang besar yang mengatasnamakan agama, namun hal ini amat menyedihkan sebab intoleransi telah terjadi di negara yang katanya menerima keberagaman. Adanya kasus ini secara tidak langsung menampar kita untuk menyadari betapa pentingnya menumbuhkan toleransi dan welas asih antar umat beragama, terlepas dari perbedaan apapun yang ada.

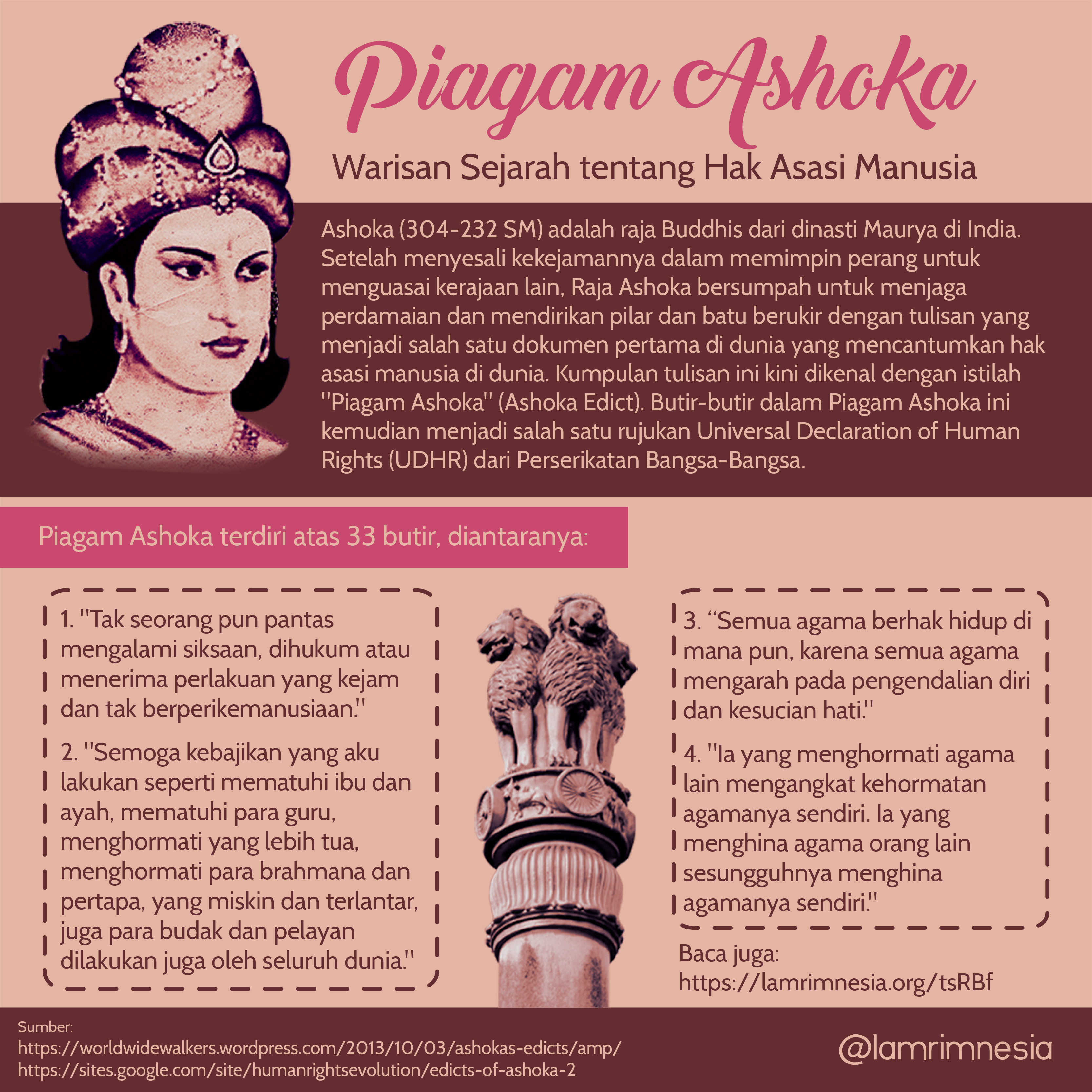

Ujaran untuk mengembangkan toleransi dan saling menghormati bukanlah gagasan asing, apalagi hoax bikinan orang barat. Salah satu pencetusnya adalah tokoh Buddhis termasyhur, Raja Ashoka dari Dinasti Maurya di India. Raja Ashoka sendiri bukanlah seseorang yang bersih tanpa cela. Mulanya, beliau merupakan seorang pemimpin lalim. Demi nafsunya untuk memperluas daerah kekuasaannya, ia tak segan untuk memulai perang berdarah melawan kerajaan Kalinga. Penaklukan ini kemudian berakhir dengan sangat mengerikan sebab korban jiwa dan korban luka yang berjatuhan amatlah banyak. Namun Raja Ashoka berubah ketika ia melihat betapa seramnya akibat perang yang ditimbulkannya dengan mata kepalanya sendiri. Ia akhirnya menjadi seorang Buddhis taat yang amat menjunjung tinggi nilai perdamaian dan tanpa kekerasan. Ia mulai fokus mengembangkan kesejahteraan bagi rakyatnya hingga akhirnya menyusun peraturan dan kebijakan yang di kemudian hari dikenal sebagai Piagam Ashoka. Piagam Ashoka sendiri merupakan salah satu dokumen dalam sejarah yang menjadi cikal bakal Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

Walaupun piagam ini telah lama disusun jauh sebelum dikukuhkannya Universal Declaration of Human Rights, namun poin-poin utama dan mendasar dari kedua dokumen ini memiliki pemikiran serupa dalam hal mempromosikan pentingnya hak asasi manusia. Pernyataan bahwa seluruh umat manusia berhak atas perlakuan yang sama adilnya merupakan salah satu poin penting yang amat relevan dengan kejadian yang saat ini marak beredar di Indonesia maupun dunia. Baik piagam Ashoka maupun UDHR juga menekankan mengenai pentingnya untuk tidak membatasi prinsip kebebasan seseorang, termasuk di dalamnya perihal agama dan pemikiran.

Berangkat dari hal ini, kita yang mengaku sebagai umat beragama, lebih-lebih sebagai umat manusia seharusnya bisa menjadikan poin-poin ini sebagai nilai dalam diri untuk menciptakan perdamaian. Tak perlu muluk hingga tercapainya perdamaian dunia, namun sesederhana menciptakan perdamaian bagi lingkungan kita sendiri, misalnya dengan menghargai teman yang berkeyakinan beda. Kembali merujuk pada paragraf pertama, jikalau ditanya apa jawaban dari pertanyaan di atas—apakah ada yang namanya perang agama? Maka sudah jelas jawabannya adalah tidak. Yang ada hanyalah egoisme semata. Agama, entah itu Islam, Kristen, Buddha, atau apapun itu, tak pernah mengajarkan umatnya untuk menggunakan kekerasan dan menyebarkan kebencian. Raja Ashoka dan UDHR sudah berujar untuk belajar saling memaafkan dan mengembangkan welas asih pada semua orang, masa iya panutan kita dalam beragama tak mengajarkan hal demikian?

Sumber:

“Ashoka” in Encyclopedia Britannica <https://www.britannica.com/biography/Ashoka>

“Ashoka’s Edicts: The Indian Roots of Human Rights” oleh Yodsel Wangchuk Rinzin <https://worldwidewalkers.wordpress.com/2013/10/03/ashokas-edicts/amp/>

“The Universal Declaration of Human Rights, UDHR, Declaration of Human Rights, Human Rights Declaration, Human Rights Charter, The Un and Human Rights.” UN News Center. UN, n.d. Web. 03 Oct. 2013.

Translation of Edicts of Ashoka <https://sites.google.com/site/humanrightsevolution/edicts-of-ashoka-2>