Belakangan ini netizen, terutama yang berasal dari kelas menengah, ramai membahas Metaverse dan NFT. Apalagi belum lama ini Indonesia dihebohkan oleh Ghozali, mahasiswa yang meraup milyaran rupiah dari menjual fotonya dalam bentuk NFT. Seolah-olah teknologi baru ini adalah cerminan masa depan yang tak terelakkan dan akan segera mengubah hidup kita secara drastis. Apakah ini baik atau buruk bagi hidup kita? Itulah yang dibahas oleh Stanley Khu, pemerhati antropologi dan kepala penerbit YPPLN, di Lamrimnesia Talk dengan tajuk “Ghozali Everywhere, NFT, dan Metaverse: Is This The Real Life?” tanggal 26 Januari 2022 lalu.

Bukan Soal Baik atau Buruk

Stanley membuka sesi dengan menyatakan bahwa sebagai Buddhis, kita tidak bisa menilai sesuatu sebagai sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Namun, kita bisa mengkaji manfaat dan kerugian dari sesuatu bagi diri kita dalam konteks kondisi masyarakat sekarang ini. Begitu pula dengan Metaverse dan kawan-kawannya, pertanyaannya bukan baik atau buruk, melainkan siap atau tidak siap.

“Kebanyakan teks dan aliran spiritual menyebutkan bahwa ini adalah zaman kemerosotan. Bisa ditebak jumlah orang yang siap dan tidak siap itu 1:1000,” kata Stanley.

Metaverse: Risiko Memperkokoh Ego

“Metaverse” merujuk pada teknologi yang memungkinkan kita beraktivitas dan berinteraksi secara langsung di dunia maya. Konon ini bisa menghilangkan batasan jarak dan mempermudah komunikasi antarmanusia. Namun, interaksi dunia maya ini membuat kita memiliki persona alias “diri” yang baru dan beragam. Stanley mencontohkan dirinya sendiri sehari-hari bisa punya kepribadian dan perilaku yang berbeda di Facebook, lalu lain lagi di Twitter. Hal ini bisa memperkokoh delusi kita bahwa ada “diri” yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, ego kita semakin kuat.

“Di zaman Buddha ‘diri’ ini cuma ada satu. Kita susah-payah diajarkan untuk menanggalkan konsep palsu tentang diri itu. Sekarang “diri”-nya semakin banyak,” ujar Stanley.

Bahaya lain yang perlu diwaspadai adalah di dunia maya, kita terbiasa untuk “tidak mau susah”. Kalau tidak nyaman, kita tinggal log out. Ego kita pun semakin terlindungi. Di satu sisi, memang benar hubungan kita makin meluas, kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Namun, perkembangan hubungan ini jadi tidak ideal karena kita berhenti belajar berkompromi. Belum lagi orang-orang yang bisa mengakses Metaverse sekarang masih terbatas pada kalangan menengah ke atas. Akibatnya, dunia kita akan menjadi semakin homogen. Bisa jadi kita akan makin sulit melihat dan memahami keanekaragaman yang ada di dunia ini.

Sekarang, yang kita perlu lakukan adalah mempersiapkan diri. Ketika berhadapan dengan tren baru seperti Metaverse ini, kita cenderung menilai berdasarkan naluri. Kita bisa dengan mudah melihat “apa yang kita rasa baik”–kemudahan komunikasi, peluang mata pencaharian, kesempatan menumpangi tren, dan sebagainya. Namun, apa yang sepintas kita kira baik tanpa dipikirkan lebih dalam cenderung bisa menjerumuskan.

Pada akhirnya, mau berhadapan dengan Metaverse atau apapun juga, kita butuh batin yang stabil, yang bisa menentukan prioritas perihal apa yang bermanfaat bagi batin kita dan orang banyak.

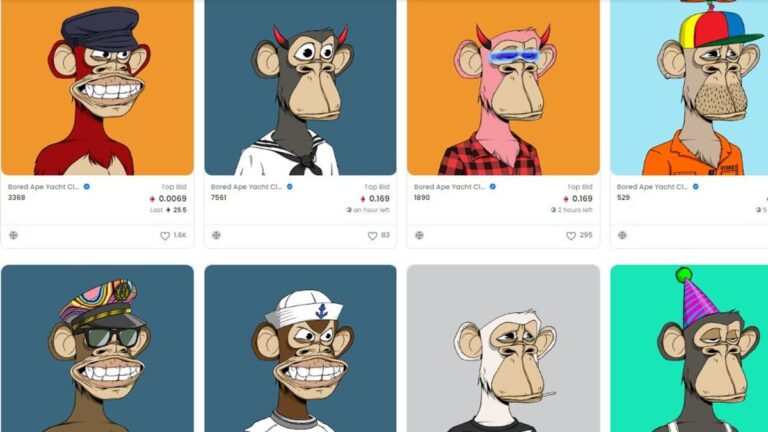

NFT & Mata Pencaharian Benar

Pembahasan kemudian beralih ke NFT atau “Non-Fungible Token”, sebutan untuk “tanda kepemilikan” atas karya digital yang bisa diperjualbelikan menggunakan cryptocurrency. Konon ini adalah “investasi” model baru yang sangat menguntungkan. Buktinya, seorang mahasiswa berhasil mendapatkan kurang lebih dua miliar rupiah dari mengunggah swafotonya di sebuah platform NFT. Tergiur oleh iming-iming kaya instan, banyak orang ikut-ikutan dengan mengunggah gambar apapun yang mereka punya, mulai dari foto makanan sampai foto KTP.

Berkaitan dengan topik ini, Stanley mengajak kita untuk menilik khotbah Buddha seputar mata pencaharian benar yang tercatat dalam Majjhima Nikaya. Di sana tercantum bahwa salah satu bentuk mata pencaharian yang tidak benar adalah yang berdasarkan pada spekulasi akan masa depan yang tidak pasti. Memang samsara tidak bisa lepas dari ketidakpastian, tapi Stanley berpendapat bahwa “ketidakpastian” dalam hal mata pencaharian yang tidak benar ini adalah ketidakpastian yang lebih spesifik.

“Orang-orang berusaha membenarkan dengan mengatakan Ghozali berhasil karena konsistensi (mengunggah foto), tapi mereka sendiri belum tentu percaya. Semua tahu bahwa faktor terbesarnya adalah kebetulan,” kata Stanley.

Dunia NFT menawarkan peluang tak terbatas untuk “sukses”. Namun, saking luasnya kemungkinan itu, parameternya juga semakin tidak jelas, praktiknya pun semakin asal-asalan. Inilah bentuk ketidakpastian yang dimaksud dalam jenis mata pencaharian yang tidak benar. NFT mendorong orang untuk semakin meyakini “kepastian” dari ketidakpastian itu.

Karena tergiur oleh iming-iming keuntungan besar, seseorang bisa terdorong untuk menghabiskan waktu untuk coba-coba di dunia NFT. Kalau yang pertama gagal, dia akan coba hal lain karena peluang itu masih terus ada. Meski awalnya punya potensi untuk menjadi seniman, jurnalis, dokter, atau profesi lain, potensi itu gugur lantaran orang itu kehabisan waktu mengejar ketidakpastian dalam NFT.

Parahnya lagi, godaan peluang tanpa batas ini juga bisa membuat kita lupa akan makna bekerja yang sesungguhnya. Bukannya bekerja untuk bahagia, kita malah terpancing bekerja untuk kaya seperti Ghozali. Memang kita butuh uang untuk hidup, tapi uang tidak seharusnya menjadi tujuan hidup. Ibaratnya kita butuh sepatu untuk berlari, tapi kita berlari bukan untuk mendapatkan sepatu.

Sekali lagi, Stanley menekankan bahwa ini tidak berarti NFT itu buruk. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa wahana seperti ini bisa berbahaya. Kembali ke soal mata pencaharian benar, Stanley mengajak kita berpikir, apa yang membuat Buddha menyatakan suatu mata pencaharian itu benar? Mata pencaharian yang tidak benar itu cukup jelas, yaitu yang membahayakan pelakunya dan makhluk lain. Sebaliknya, berarti mata pencaharian yang benar adalah yang membuat kita bahagia. Kita pun perlu bertanya lebih lanjut pada diri kita, anggaplah NFT memang bisa mendatangkan uang, lalu mau diapakan? Apakah banyak uang saja cukup untuk bahagia?

“Apakah seniman boleh berjualan NFT? Boleh-boleh saja. Tapi saat hype semakin merajalela, kita perlu waspada dengan risikonya,” tegas Stanley.

Sebagai penutup, Stanley menggarisbawahi pentingnya niat untuk menghadapi segala bentuk teknologi dan tren baru yang membanjiri hidup kita belakangan ini. Kita perlu mengenal diri kita dan bertanya pada diri kita sendiri: apa niat kita melakukan sesuatu? Apakah kita sudah menemukan cara membuat hidup kita bermakna bagi banyak makhluk, atau setidaknya bagi diri kita sendiri?

Lamrimnesia Talk: “Ghozali Everyday, NFT, dan Metaverse: Is This The Real Life” bisa disaksikan ulang di IG TV Lamrimnesia.